■ 親から子へよみつがれる絵本 Part3 (2014.3.31発行)

紹介している絵本のリストは一概に何才向きということはありませんが読んでもらうなら3~4才、自分で読むなら小学校低学年が目安です。

| かえるが登場し、「かえるがみえる」で始まって「かえるにあえる」「かえるはこえる」「かえるはかえる」など、楽しく遊びます。 かえるが木になったり、煮えたり、次々とハプニングがくり広げられ、結婚式を迎えます。 韻をふんだ最小限の言葉と、コミカルなペン画が一体となって、奇想天外な場面が次々に展開します。日本語の面白さや不思議さに出会える、ことばあそび絵本です。 |

かえるがみえる

まつおか きょうこ/さく馬場 のぼる(ばば のぼる)/え 出版社:こぐま社 発行年:1975年 |

|

| デパートのおもちゃ売り場にいるくまのコールテンくんは、誰か家につれていってくれないかと毎日思っていました。 でもズボンのボタンがとれている小さなくまの子を買っていこうとする人はいません。そんなある朝、リサという女の子がコールテンくんを見つけてくれたのです。 さっくりとした墨版にさっとはかれた水彩のやわらかさから、リサとコールテンくんの温かい意思の疎通が伝わってくる作品です。 |

くまのコールテンくん

ドン=フリーマン/さくまつおか きょうこ/やく 出版社:偕成社 発行年:1975年 |

|

| タイトル通り、声にだして「ことば」で遊んでほしい絵本です。「かっぱかっぱらった かっぱらっぱかっぱらった とってちってた」など、音の組み合わせはリズミカルで身体に躍動感をもたらします。幼児は意味がわからずとも音の響きに喜び、大きくなるにつれ「ことば」に潜む意味に気づいてニヤリ! 朱・緑・黄と黒の線で彩色された版画絵は「ことばあそび」にふさわしい伝承の様式の美しさがあります。 |

ことばあそびうた

谷川 俊太郎(たにかわ しゅんたろう)/詩瀬川 康男(せがわ やすお)/絵 出版社:福音館書店 発行年:1973年 |

|

| ひとりの女の子が森へ行き、道に迷いました。そこに一軒の小さな家がありました。それは3びきのくまの家で、ちょうど散歩に出かけて留守でした。女の子は食堂でスープの入った大きなおわん、中くらいのおわん、小さなおわんを見つけ、大きなおわんから順番にひとくちずつ飲んでいきました。 素朴でやわらかなタッチの水彩画と、大中小のくり返しがリズミカルで楽しいお話。もとは、イギリスの昔話です。 |

3びきのくま

トルストイ/ぶんバスネツォフ/え おがさわら とよき/やく 出版社:福音館書店 発行年:1962年 |

|

| 綱わたりの最中に、綱から落ちてしまった軽業師のそうべえ。気がつくとそこは死後の世界でした。山伏のふっかい、歯抜き師のしかい、医者のちくあんと三途の川を渡りえんま大王の元へ、そこで地獄ゆきの判定をくらった四人の運命やいかに! 上方落語「地獄八景」が原案。型絵染の色彩豊かな表現と関西弁の語りで、そうべえたちがえんま大王を相手に暴れる痛快さを楽しんでください。 |

じごくのそうべえ

たじま ゆきひこ/作出版社:童心社 発行年:1978年 |

|

| お腹をすかせた11ぴきののらねこが小さな魚を分けて食べていると、湖にはもっと大きな魚がいるとじいさんねこに教えられます。「みんなで力を合わせたら、どんな大きなかいぶつだってつかまえられるよ」と勇んで出かけてゆきます。 マンガ家だった作者の描くねこは、シンプルな線描きで作者の分身のようなニコニコ顔。少しドジで思いきり愉快な11ぴきのお話です。 |

11ぴきのねこ

馬場 のぼる(ばば のぼる)/著出版社:こぐま社 発行年:1967年 |

|

| ジープを改良した小さな消防自動車の名前はじぷた。はしご車、高圧車、救急車たちから自慢話を聞かされ、自分だって活躍できるのにと悲しく思っていました。そんなある日、山小屋の火事の知らせにじぷたの出番がきたのです。 車の目玉(=ライト)にあらわれる生き生きとした表情や今にも動き出しそうな赤の車体が、じぷたや仲間に個性を与え、子ども達の共感をよびます。 |

しょうぼうじどうしゃ じぷた

渡辺 茂男(わたなべ しげお)/さく山本 忠敬(やまもと ただよし)/え 出版社:福音館書店 発行年:1963年 |

|

| とんとむかし、貧しいじいさまとばあさまがこんび(あか)から作った人形は、成長してちからたろうとなり、自分の力がどのくらい人の役に立つかと旅に出ます。途中でみどうっこたろう、いしこたろうと出会い、三人は村びとを苦しめていた化け物退治にのりだします。 お話は方言を用いてリズミカルに進んでいきます。絵は力強く、こんびたろうがちからたろうになる場面は迫力があります。 |

ちからたろう

いまえ よしとも/ぶんたしま せいぞう/え 出版社:ポプラ社 発行年:1967年 |

|

| けがをして血が出てくるのは、血の流れている血管が破れるからです。懐中電灯で口の中を照らしてみると、ほっぺたが赤く見えるのは血管に血が流れているからです。 子どもにとって身近なテーマが、やさしい実験と丁寧でわかりやすい言葉によって説明されています。真夜中、みんな眠っているのに心臓は休みなく働いている絵から、生命のすばらしさが伝わってくる科学絵本です。 |

ちのはなし

堀内 誠一(ほりうち せいいち)/ぶんとえ出版社:福音館書店 発行年:1978年 |

|

| ティッチは小さな男の子。姉さんのメアリはティッチより少し大きく、兄さんのピートはずっと大きな子です。だからティッチの持っていたのは、いつでも兄さんや姉さんより小さなものばかりでした。ところが、ティッチの植えたとても小さな種は芽を出し、ぐんぐん、ぐんぐんとのびていきます。 絵は白地を生かしたシンプルな色調で、子ども達の表情が豊かに温かく描かれています。 |

ティッチ

パット・ハッチンス/さく・えいしい ももこ/やく 出版社:福音館書店 発行年:1975年 |

|

| 豆太はじさまと二人きりで住んでいます。表に大きなモチモチの木が立っていて、夜になると両手を広げておどかすので、豆太は五つになってもひとりでセッチン(便所)に行くことが出来ません。ある夜、じさまが腹痛をおこし、豆太はふもとの村の医者さまを呼びに走りました。 子ども達は豆太の勇気に自分を重ねて物語を楽しむことでしょう。力強く美しい切り絵が、いつまでも記憶に残る絵本です。 |

モチモチの木

斎藤 隆介(さいとう りゅうすけ)/作滝平 二郎(たきだいら じろう)/絵 出版社:岩崎書店 発行年:1971年 |

|

| ひとりぽっちのおおかみは仲間を探しています。うさぎの町に行きましたが、うさぎにはなれません。やぎやぶたにもなれません。おおかみ以外の動物にはなれないことを知り、ひとりでもおおかみとして生きていこうと決心します。 シルエットだけで描かれたおおかみの表情は読めません。そのおおかみが発するたったひとつの言葉は「け」。この「け」がいろいろな意味に感じられ、ラストは清々しい気持ちになります。 |

やっぱり おおかみ

ささき まき/さく・え出版社:福音館書店 発行年:1977年 |

|

| 音もなく 静まりかえった 湖の木の下に おじいさんと孫が寝ています。月が照り 山がしずもり 動くものがなく やがて そよかぜがふいて もやがこもります。こうもりが舞い かえるが跳びこみ 鳥が鳴きかわします。 山間の湖の時間の流れを、詩的な言葉と青を基調とした絵で表現した静かな雰囲気の絵本です。薄暗い景色が次第に明るみ、訪れた夜明けの鮮やかさが心に残ります。 |

よあけ

ユリー・シュルヴィッツ/作・画瀬田 貞二(せた ていじ)/訳 出版社:福音館書店 発行年:1977年 |

|

| 世界一弱虫の男の子ラチは泣いてばかり。そんなラチの所に、ある朝赤いらいおんが現れます。小さいけれど強いらいおんと鍛錬をつんだラチは自信をつけ、いじめっ子にも立ち向かえる子になります。すると、いつも側にいたらいおんは手紙をおいてラチのもとを去っていってしまうのです。 強くなりたいと願う子どもの成長と寄り添う存在の力が、シンプルな絵とともに小さなサイズの本の中に詰まっています。 |

ラチとらいおん

マレーク・ベロニカ/ぶん・えとくなが やすもと/やく 出版社:福音館書店 発行年:1965年 |

|

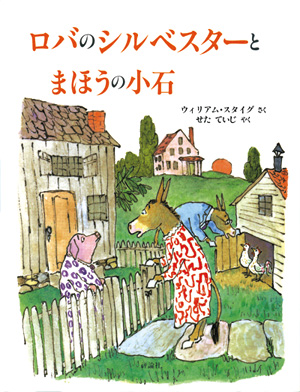

| ロバのシルベスターはまほうの小石を見つけます。手に持って願うと、なんでもかなう小石でした。喜んで家に帰ろうとしますが、腹をすかせたライオンに出くわし、思わず「ぼくは岩になりたい」と叫んでしまいます。父さんや母さんが心配して探しましたが、岩になったシルベスターには気づきません。はたして、もとに戻れる日はくるのでしょうか。 ユーモラスな味わいの水彩画から、家族の温かさが伝わります。 |

ロバのシルベスターとまほうの小石

ウィリアム・スタイグ/さくせた ていじ/やく 出版社:評論社 発行年:1975年 |

|

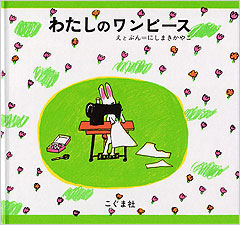

| うさぎが白いワンピースを着て散歩に出かけます。お花畑を歩くと、白いワンピースが花模様になり、雨が降ってきたら水玉模様に。野原に入ると草の実模様になり、そこへ小鳥が草の実を食べにくると、ワンピースは小鳥模様となって空を飛んでいくのです。 魔法のワンピースの明るくさわやかな色彩の変化と、「ラララン ロロロン」という言葉のくり返しから生まれるリズムが、この絵本の魅力といえるでしょう。 |

わたしのワンピース

にしまき かやこ/えとぶん出版社:こぐま社 発行年:1969年 |

※このブックリストは、各絵本ごとに「えほんの勉強会」メンバーが執筆を担当し、高槻市立中央図書館で編集しています。